Am 25. Dezember 1989 verurteilte ein Sondergericht Nicolae Ceauşescu und seine Frau Elena zum Tod und ließ sie unmittelbar darauf erschießen. Ceauşescu soll noch gerufen habe: „Die Geschichte wird uns rächen.“ Er sollte schnell und auf eine ziemlich triste Weise Recht bekommen. Bereits 5 Jahre später antwortete gut die Hälfte der rumänischen Bevölkerung in einer von westlichen Demoskopen angestellten Untersuchung: Unter Ceauşescu ist es uns besser gegangen (Rose / Härpfer 1994 und ein Dutzend Länderhefte).

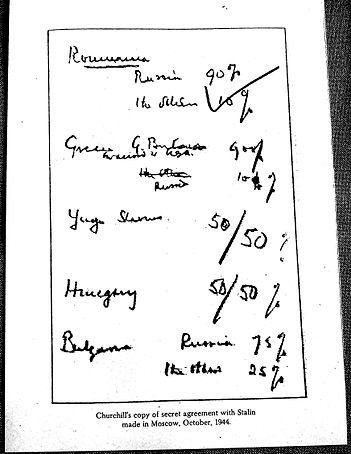

Das “Prozent-Abkommen”: ein Schmierzettel von der Hand Churchills

Allerdings hatte damals, 1994, die Bevölkerung ebenso wenig Chance, gehört zu werden, wie sie es offenbar heute hat, und wie sie es schon im 19. Jahrhundert und am Ausgang des Zweiten Weltkriegs hatte: Erinnern wir uns! Als am Berliner Kongress über das staatliche Schicksal der Balkan-Staaten und damit auch der „Donaufürstentümer“ Walachei und Moldau entschieden wurde, hatten deren offizielle Vertreter vor der Tür zu warten, und zwar wortwörtlich, bis man ihnen die Ergebnisse der Großmächte-Einigung mitteilte. Mitten im Ersten Weltkrieg erschien in Berlin ein Buch: „Mitteleuropa“ von Friedrich Naumann: Das Deutsche Reich erhob den Anspruch u. a. auf den ganzen Balkon bis Istanbul. Nur nebenbei bemerkt: Das war der erste Entwurf für das, was heute die EU ist. Und das änderte sich nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Das „Prozent-Abkommen“ zwischen Stalin und Churchill in der 4. Moskauer Konferenz war eine klassisch-imperialistische Vereinbarung über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Für Rumänien, siehe Bild, setzte es eine Aufteilung des Einflusses von 90 : 10 zwischen der UdSSR („Russia“) und Großbritannien fest. (Nur nebenbei: Griechenland fiel eindeutig an „GB“, d. h. den Westen.)

Die Arbeiterpartei (KP), welche damals knapp 1.000 Mitglieder hatte, konnte also nach 1945 übernehmen. Sie holte sich einen Koalitionspartner. Aber auch die Front der Pflüger des Ministerpräsidenten Petru Groza hatte nie eine zahlenmäßig bedeutsame Rolle gespielt. Dann war noch zu entscheiden, wer in der KP das Sagen hatte. Anna Pauker, erste weibliche Außenministerin der Welt, aber auch markante Figur des rumänischen Sozialismus, vertrat eine extrem stalinistische und gleichzeitig sowjet-orientierte Position. Gheorghiu-Dej, derParteisekretär und seine Fraktion mussten noch eine Zeitlang warten, bis sie ihre etwas stärker national-selbständige Linie durchsetzen konnten. Pauker wurde entmachtet, Gheorghiu-Dejs Konkurrent in der Partei Lucrețiu Pătrașcanu erschossen. Ceauşescu wird wenige Jahrzehnte später aus der Distanz zur Sowjetunion sein Markenzeichen machen. Sein National-Stalinismus hatte dafür eine Zeitlang eine besonders gute Presse im Westen.

Diese historischen Hinweise zeigen Eines: Der Westen bestimmt seit je das Schicksal Osteuropas oder will es bestimmen. Eine Debatte über Rumänien heute ist hauptsächlich eine Debatte über uns selbst – eine Debatte über die Qualität der Demokratie im Kollektiven Westen, im Imperium EU. Damit ist es auch eine Debatte über die Qualität der österreichischen Demokratie. Deren Übergangs-Kanzler vom Anfang 2025 hat nichts Besseres zu tun, als sofort nach seiner Ernennung Anfang Jänner nach Brüssel zu reisen und seinen Kotau zu machen: Dort versichert er seinen Oberherren und -damen, dass sich die österreichische Regierung auch künftig an ihre Befehle halten werden.

Aber: Dieser westliche Imperialismus in all seiner Arroganz könnte nicht existieren ohne die Kollusion und die Kollaboration der jeweils einheimischen Eliten. Gerade das steht am Beispiel Rumäniens im grellsten Licht. Wir müssen uns also doch auch mit Rumänien selbst beschäftigen, mit seiner Struktur und seinen politischen Prozessen. Aus unserer Perspektive könnte es allerdings auch irgendein anderes „postsozialistisches“ Land in Osteuropa sein.

Machen wir also ein paar Blicke auf die rumänische Entwicklung!

Daten, auch der anderen Graphiken: Weltbank sowie UNO (Bevölkerung)

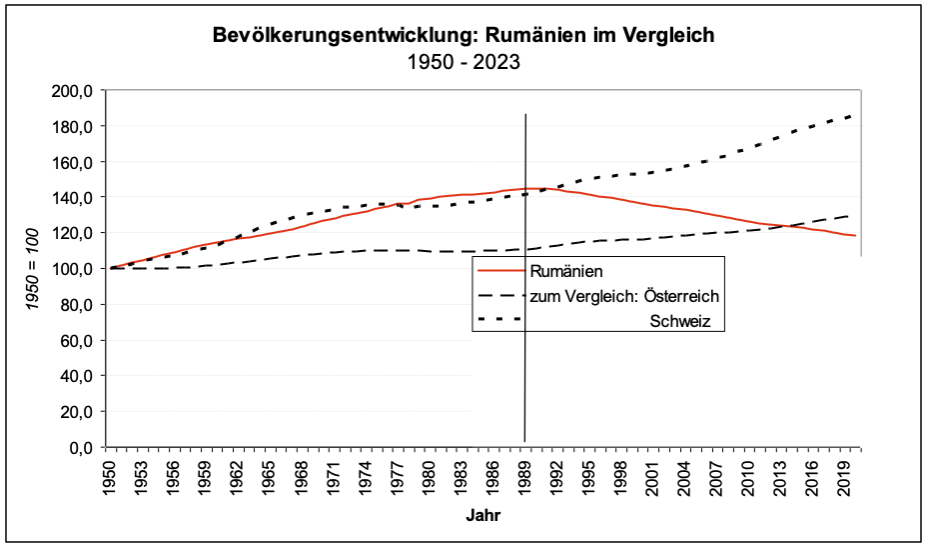

Die Entwicklung nach 1989 / 90 lässt sich besonders gut an der Bevölkerung darstellen. Wanderung und Geburtenentwicklung zusammen ergeben im Vergleich von Gesellschaften heute ein schlagendes Bild der Verhältnisse. Ich habe bewusst die Schweiz hinzugenommen, weil diese mittlerweile Österreich deutlich übertrifft. Nach diesen Indikatoren müssen wir Rumänien als zusammenbrechende Gesellschaft sehen.

Daten, auch der anderen Graphiken: Weltbank sowie UNO (Bevölkerung)

Die Bevölkerungsabnahme ist natürlich nicht in erster Linie auf die sogenannte „natürliche“ Bevölkerungs-Entwicklung zurück zu führen, also auf die geringe Fertilität. Die trägt wenig zur Abnahme bei. Die Fertilität ist sogar höher als in Österreich. Der entscheidende Punkt ist die Abwanderung. Wenn man zu Hause keine Arbeit findet, muss man sie anderswo suchen, zumal der rumänische Sozialstaat seine Sicherungs-Aufgaben nicht mehr erfüllt.

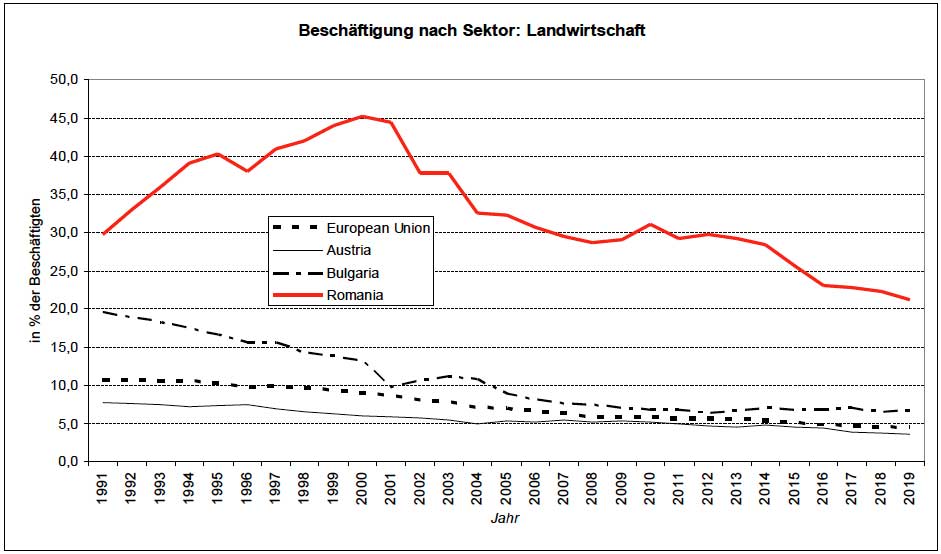

Wie sehr Rumänien “unterentwickelt”, Land der Dritten Welt, wenn auch in Europa angesiedelt, ist, zeigt der Anteil der Arbeitskräfte im Agrarsektor. Der Anstieg nach der „Wende“ war auf pure Verzweiflung und Not zurück zu führen. Man wollte wenigstens etwas zu essen haben, und wer konnte, ging zu Verwandten oder Bekannten auf das Land. Und im Übrigen spiegelt dieser Anstieg des Landwirtschafts-Anteils den Zusammenbruch der rumänischen Industrie.

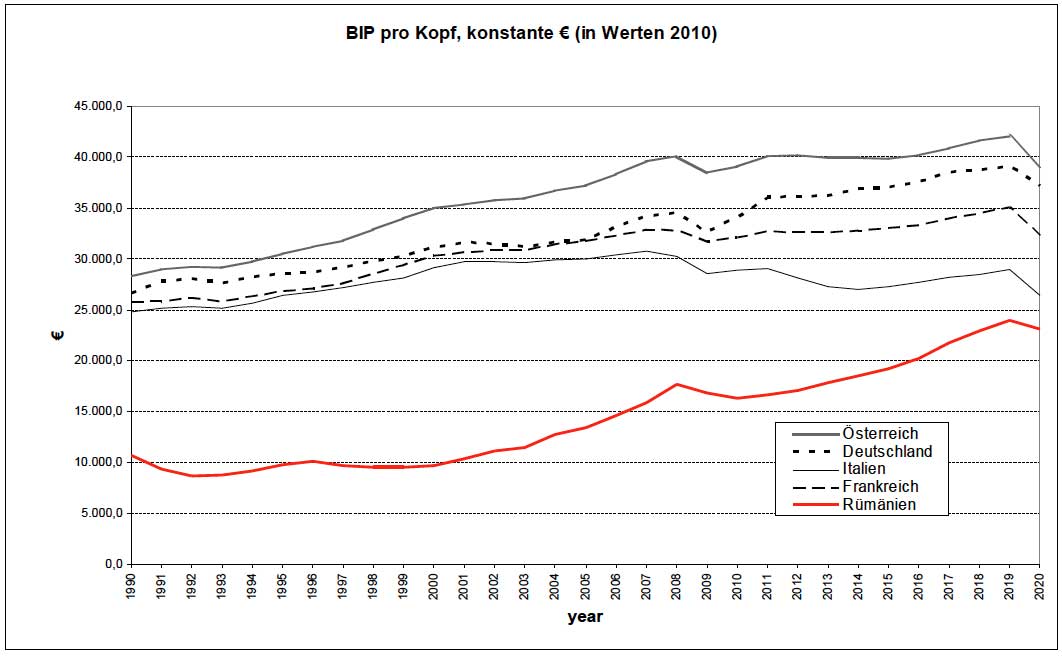

Schließlich wollen wir einen weiteren Indikator anführen. Er scheint den bisherigen zwei Daten zu widersprechen. Ich präsentiere hier das BIP p.c. und seine Entwicklung. Hier scheint es, als ob Rumänien wirtschaftlich deutlich stärker gewachsen wäre als die anderen Länder. Da gäbe es viel dazu zu sagen. Beschränken wir uns auf wenige Aspekte. Der Abtaucher von 1988 wird abgeschnitten durch den Beginn der Datenreihe 1990 und ist also kaum sichtbar. Für vorher werden keine Daten geliefert! Die Umstellung auf das neue Statistik-System, vom planwirtschaftlichen MPS (Material Product System – die Dienste werden kaum bewertet) auf das westliche SNA (System of National Accounts und Nachfolger, verwendet auch in Österreich) stellt solche Dienste in den Vordergrund, welche der Bevölkerung nichts bringen, etwa die Banken. Sie tragen mit ihren hohen Gehältern statistisch viel bei. Die Ungleichheit ist massiv gewachsen. Selbst die Früchte des bescheidenen Wachstums kommen nur gewissen Klassen zugute. Und schließlich nicht zu vergessen: Wir müssen diesen Daten gegenüber höchstes Misstrauen walten lassen!

Daten, auch der anderen Graphiken: Weltbank sowie UNO (Bevölkerung)

Daten, auch der anderen Graphiken: Weltbank sowie UNO (Bevölkerung)

Trotzdem sind diese Struktur-Daten noch immer aufschlussreicher als es die Details des politischen Lebens in Rumänien sind. Die politische Klasse versuchte, direkt an die Prozesse vor 1945 anzuknüpfen. Die Partei des heutigen Präsidenten Johannis (NLP – Nationalliberale Partei) liefert dafür den besten Beleg. Sie sieht die Liberalen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts als ihren Bezug. Über sie und ihre unrühmliche Vergangenheit, nicht zuletzt was Wahlfälschungen betrifft, wäre viel zu erzählen. Die anderen Parteien machen es wenig anders. Die Sozialdemokraten sind ein Abklatsch der heutigen westlichen Sozialdemokraten und ihrer Unterordnung unter das Kapital. Das war und ist in andere Ostländern nicht anders. Doch in Rumänien gibt es eine Besonderheit: Diese Parteien, bis vor Kurzem alle Organisationen einer Art einheimischer Kompradoren-Bourgeoisie, versuchen, den Kotau vor dem Westen zu vereinen mit der Politik-Auffassung aus dem 19. Jahrhundert und der Zwischenkriegszeit. Sind sie dabei Nachzügler – oder vielleicht sogar Vorläufer für den Westen?

Die Politik des Ceauşescu-Systems war in den letzten eineinhalb Jahrzehnten seines Bestehens geprägt von einer radikalisierten neoliberalen Wirtschafts-Politik. Selbst der IWF wagte es nicht, seinen „Kunden“ einen derart zugespitzten Austeritäts-Kurs aufzuerlegen. Das sagt außerordentlich viel über den Charakter dieses nationalen Neostalinismus aus. Er war bedingt durch den unbedingten Willen, die eigene Herrschaft zu sichern. Ceauşescu schaute wie gebannt auf die Sowjetunion und deren Bewegungen. Da wollte er jede Abhängigkeit vermeiden. Aber im Gegensatz zum Nachbarn Tito-Jugoslawien wollte er auch eine Abhängigkeit vom Westen vermeiden. Das Ganze erinnert, irgendwie, an Nordkorea und seine Stellung in der Welt von heute. Das Befinden der Bevölkerung spielte keinerlei Rolle.

Das nutzten schließlich seine Gegner. Iliescu und seine Gruppe führte die Auseinandersetzung im Stil des Stalinismus der Anfang-1950er und ließ seinen Vorgänger erschießen, siehe oben! Ob da Einflüsse von Außen (z. B. aus der „Reform“-Sowjetunion des Michael Gorbatschow) mitgespielt haben, wird in Rumänien heftig diskutiert.

Mir kommt bei einer Recherche ein Aufsatz in die Hand (Schönfeld 1987). Da heißt es einleitend: „Rumänien hat keine gute Presse mehr.“ Und dann: „Es bildete sich eine etwas seltsam anmutende Allianz westlicher und sowjetischer Presseorgane…“ Dieser Text, im Nachhinein gelesen, könnte für das Verständnis von 1989 kaum aufschlussreicher sein. Der Westen schickt sich an, in Osteuropa die Herrschaft zu übernehmen. Dazu kann er auch die Politik der Gorbatschow’schen Sowjetunion und die Perestroika nutzen. Der Westen hat dies vermutlich früher begriffen als Gorbatschow selbst. Und da sitzt jetzt in Rumänien ein starrsinniger Typ. Der will unbedingt die Macht selbst behalten, auch gegen den Westen. Im Gegensatz zu seinen Kumpanen aus z. B. Ungarn oder Polen oder Bulgarien, diesen „Sozialdemokraten“, will er weiter regieren. Er muss also weg. Mit der Debatte über die russische Einflussnahme geht die Frage unter: Und wie war das mit der westlichen Einflussnahme?

Von allen schmutzigen Wendehälsen der osteuropäischen Politik – sie nennen sich fast alle Sozialdemokraten – war Ion Iliescu, nach Boris Jelzin, mit Abstand der schmutzigste. Aber mit dem Instinkt des Bürokraten und Funktionärs hatte er begriffen: Er musste sich an den Westen anhängen. Doch im Gegensatz zu etlichen seiner confrères ist ihm und seinen Nachfolgern der persönliche Machterhalt nicht so schlecht gelungen. Imre Pozsgay und Miklós Németh in Ungarn oder Alexander Kwaśniewski in Polen sind im Orkus der Geschichte verschwunden. Iliescu mischt noch immer mit. Sein Nachfolger Marcel Ciolacu hat zwar im ersten Anlauf bei der Wahl die Präsidentschaft verfehlt. Aber die hat man ja „aufgehoben“, und nach wie vor ist er Ministerpräsident. Der rumänische Präsident Johannis hat mit Hilfe des Verfassungs-Gerichts (das sich zuerst ein wenig sträubte) geputscht und die Wahlen nicht gelten gelassen. Es ist undenkbar, und wir werden gleich die Bestätigung dafür sehen, dass dies ohne Wissen und Zustimmung der EU geschah.

Damit kommen wir zu einem zentralen Punkt:

Die Konstante in Osteuropa ist die Dependenz. Die politische Abhängigkeit von der Sowjetunion wollte Ceauşescu, im Gegensatz zu seinen Nachbarn, vermeiden. Das kostete ihn schließlich das Leben. Er hatte nicht begriffen, dass er dies nur in einem Verbund mit Anderen hätte tun können. Seine Nachfolger wählten schließlich, im Einklang mit den Ländern rundum, die totale Abhängigkeit vom Westen, ökonomisch, sozial und nicht zuletzt politisch, mit dem NATO-Beitritt, um sich und die neue Klasse zu etablieren.

Wir wollen uns dabei an eine Episode erinnern. Sie ist kennzeichnend für Osteuropa nach der „Wende“, keineswegs auf Rumänien beschränkt. 2002 / 2003 trat die CIA an mehrere Wende-Regime heran. Es ging um Black Sites – Folterlager, welche außerhalb der USA errichtet werden sollte, zur Sicherheit. George W. Bush wollte sich gegen das eigene Rechtssystem sichern. Iliescu hat später erzählt: Er habe die Angelegenheit seinem Geheimdienst-Chef Ion Talpes übergeben, zwecks Erledigung. Der habe dafür gesorgt, dass die CIA in Bukarest ein entsprechendes Haus erhalten habe. Mehr wisse er nicht!! Ähnliches geschah in Polen. In Litauen wurde eine Reit-Akademie in der Umgebung von Vilnius dafür bereit gestellt. „Dafür durfte Litauen der NATO beitreten“ schreibt der Standard (!) vom 19. Nov. 2009 nüchtern. Der NATO-Beitritt war die Bedingung für die Aufnahme in die EU. Kommentar überflüssig. – Als die Sache in Rumänien aufflog, gab sich ein Ausschuss des rumänischen Parlaments alle Mühe, sie zu vertuschen, nicht zuletzt mit Hilfe der Vorsitzenden aus einer Partei, die bedingungslos der EU ergeben ist, diesem Hort der westlichen Rechte.

Das erinnert jetzt akut an die jüngste Episode auf einem französischen Fernsehsender. Dort drohte der Ex-EU-Kommissar Thierry Breton an, man – die EU – werde die Wahlen in Deutschland schon richtig hinkriegen. „Wir haben dies in Rumänien gemacht, wir werden dies auch in Deutschland tun“ (RMC, 9. Jänner). Den in Brüssel aktiven Kollegen dieses Ex-Kommissars im Ruhestand dürfte dies peinlich gewesen sein. So etwas plaudert man doch nicht aus! Sofort ritt eine Journalistin von Libération (12. Jänner 2025) zur Verteidigung los: Aber das habe Breton doch gar nicht gesagt. Er habe sich doch nur gegen russische Einmischung gewandt … Die „russische Einmischung“ bestand laut der übrigens erzkonservativen und EU-freundlichen FAZ vom 8. Jänner 2025 (S. 3: „Der Mythos von der russischen Einmischung“) in einer fehlgeschlagenen Intrige der Sozialdemokraten: Diese hätten Georgescu geheim finanziell unterstützt. Sie glaubten nämlich, Ciolacu könne ihn in der Stichwahl leichter schlagen. Es kam bekanntlich anders.

FAZ, 8. Jänner 2025, S. 3

Neben solchen Tagesaktualitäten ist Rumänien durchaus allgemein interessant für eine politische Theorie der Gegenwarts-Entwicklung. Gehen wir nochmals zur oder vielmehr vor die „Wende“ zurück. Der RGW beruhte durchaus auf einer sehr sinnvollen Grund-Idee: Man wollte dem westlich konditionierten und dominierten kapitalistischen Weltsystem ein alternatives Regional-System entgegen setzen. Wir wissen, dass dies um 1990 mit Aplomb gescheitert ist. (1) Die autoritäre Struktur von System und Regime verlor schließlich sogar bei seinen Verwaltern ihre Glaubwürdigkeit. Die „Wende“ war tatsächlich eine Bankrott-Erklärung der Bürokratie, welche den Glauben an das eigene Modell verloren hatte. – (2) Die Transformation der zwei Jahrzehnte lang, 1945 bis etwa 1965, durchaus erfolgreichen, geplanten Aufbauwirtschaft in eine sich im Detail selbstregulierende Bedarfs- und Akkumulations-Wirtschaft fand nicht statt. – (3) Entscheidend dafür war: Die Matrix der gesamten Entwicklung war die Vorstellung, es gäbe eine einheitliche, lineare, unvermeidbare Gesamtentwicklung von Weltwirtschaft und – hoch pathetisch formuliert – Weltgeschichte.

Die Ceauşescu-Führung hat in Rumänien zu diesen im Osten allgemein geteilten Trends noch den Versuch hinzugefügt, auf regionaler, nationaler Ebene einen solitären Entwicklungsweg einzuschlagen. Diese hochwidersprüchliche Kombination war zum Scheitern verurteilt. Man könnte sie eine verkleinerte Variante der Stalin’schen Idee vom Sozialismus in einem Land nennen. Doch die Sowjetunion hatte Ausmaße und Ressourcen, welche einen solchen Versuch zumindest diskutabel machten. Mit dem RGW war weiters die Ausweitung in ein Regionalsystem gegeben. So wäre prinzipiell dieser Versuch hoch interessant und nicht von vorneherein falsch. Aber Rumänien war zwar Mitglied des RGW, nutzte diesen Verbund aber nicht. Damit wurde diese Politik fast zu einer Art von Verrücktheit; in der Praxis eine Brutalität und ein Ausdruck von „Cäsarenwahn“.

Trotzdem ist der Fall Rumänien diskussionswürdig, heute erst recht. Natürlich stellen sich heute die Probleme radikal umgeformt. Aber in einer erstaunlichen Verallgemeinerung treten sie auch heute wieder auf und müssen geradezu als Basis-Probleme des Weltsystems und der neuen Politik betrachtet werden. Wie wir gesehen haben, betrachten sie auch die westlichen Eliten in dieser Weise, wenn auch mit anderer Bewertung. Es geht um das Zentralproblem der Selbstbestimmung und seiner engen Grenzen in einer globalisierten Welt.

Hitchins, Keith (2014), A Concise History of Romania. Cambridge: Univ. Press.

Rose, Richard / Härpfer, Christian (1994), Mass Report to Transformation in Postcommunist Societies. Europe-Asia Studies (46), 3 – 28. – Weiters eine Anzahl von Heften (Länderberichten) des „New Democracies’ Barometer“.

Mishler, William / Rose, Richard (1997), Trust, Distrust, and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post-Communist Societies. In: The J. of Politics 59, 418 – 451.

Schönfeld, Roland (1987), Rumänien: Hoher Preis der Autonomiepolitik. In: Aus Politik und Zeitgeschehen 5. September 1989, 26 – 37.