„Trumps Zollpolitik wird die Weltwirtschaft zugrunde richten!“ Die EU-Bürokratie und ihre Unterläufel, die nationalen politischen Klassen und ihre Journaille, reagieren voll Panik auf diese jüngste Wendung der US-Politik. Aber sie begreifen nichts.

Trumps politisches Herumfuhrwerken könnte tatsächlich eine neue Entwicklung von Weltwirtschaft und Weltsystem sichtbar machen. Eine neue Form des Imperialismus zeichnet sich ab. Wird damit „Amerika wieder groß“ werden? Wird „Europa“, die EU, deswegen zusammen krachen? Beide Seiten dieses Eliten-Konflikts sitzen ihren eigenen Ideologien auf.

Voraussetzungen: Die Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg

Seit 1945 / 49 hat der Kollektive Westen versucht, einen Ultra-Imperialismus nach Kautsky’schen Ideen aufzubauen. Er wollte eine einheitliche „freie Welt“. Die USA stand an der Spitze eines abgestuften und festgefügten hierarchischen Systems. Die politische Konkurrenz unter den imperialistischen Mächten sollte ausgeschaltet werden. Das hat ein US-Politologe später mit der These vom Demokratischen Frieden in lichte theoretische Höhen geschrieben (Doyle 1983): Liberale Demokratien können keinen Krieg miteinander führen. Und nach Außen? Wer hat die meisten Kriege nach 1945 begonnen und geführt?

Doyle glaubt ein „Gesetz“ entdeckt zu haben: Liberale Demokratien führen mit einander keine Kriege. Man müsste sich die Daten 2025 ohne Verzerrungen ansehen. Doch ich vermute, dass es eine Tendenz in dieser Richtung tatsächlich gibt. Denn Liberale Demokratien sind eine konkrete Form von Klassenherrschaft. (1) In unserer mondialisierten und globalisierten Weltgesellschaft gibt es eine Klassen-Solidarität zwischen den hegemonialen Schichten dieser Staaten. Sie müssen sich gegen den ausgebeuteten Rest der Welt zusammenschließen, anstelle sich wegen der minderen Widersprüche unter sich zu schlagen. Klasse steht vor und über Nation. – (2) Als Optimist könnte man vielleicht auch eine „hegelianische“ Vermutung äußern: Liberale Demokratien waren gegenüber den vorgehenden autoritären Systemen des 19. und Anfang-20. Jahrhunderts ein Fortschritt. Ein kleiner Teil dieses „Gesetzes“ – so es denn existiert – wäre dann ein echter historischer Fortschritt. Ob dies heute angesichts des neuen Autoritarismus noch gilt, ist eine andere Frage.

Aber die versteinerte Struktur vom Anfang der 1950er hielt sich ökonomisch nicht. Zu sehr stand dies im Widerspruch zu allen Entwicklungs-Trends. Politisch blieb das System bis 1980 / 1990 bestehen. Mit der Selbstzerschlagung der Sowjetunion und des sowjetischen Lagers bekam es sogar noch einmal mächtigen Auftrieb. Es wurde zum US-Unilateralismus der letzten drei Jahrzehnte. Aber nun ächzt es an allen Ecken und Enden. Die globale Überdehnung bringt es zum Zusammenbruch. Die USA und die dortigen Eliten begreifen dies offenbar schneller als die europäische Bürokratie.

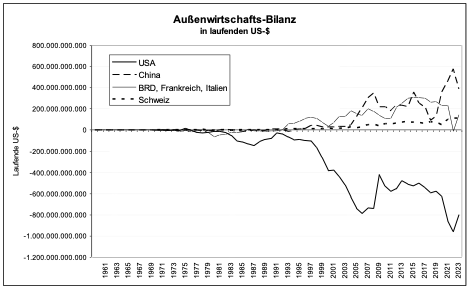

Datenquelle: Weltbank

Zölle: Friedrich List im 21. Jahrhundert?

Als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Briten ihren Imperialismus mit den Vorteilen des Freihandels legitimierten und ideologisierten, stemmten sich im unterentwickelten deutschen Sprachraum einige Autoren dagegen. List wies auf den ideologischen Charakter des Adam Smith und seiner Theorien hin und propagierte Schutzzölle als Entwicklungs-Strategie. Er ging dabei von einer nationalistischen Sicht auf ein künftiges einheitliches Deutschland aus. Übergehen wir die folgenden Zyklen von Protektionismus und Freihandel.

Seit drei Jahrzehnten scheinen die Freihändler, die Globalisten im Westen endgültig und eindeutig Alles zu bestimmen. Und nun kommt der Präsident jener Macht, die sich selbst als die höchst entwickelte Wirtschaft der Welt feiert und sagt: Ich liebe Schutz-Zölle. Das ist schon etwas unerwartet.

Wenn man Ökonomen-Kollegen vor allem von den Universitäten hört, wären die USA das Vorbild schlechthin für Europa, und natürlich für alle anderen Länder auch. Sie nehmen in ihrer ideologisch-neoliberalen Verblendung die Schwäche dieser Wirtschaft nicht zur Kenntnis. Dazu gehört natürlich der liberalisierte Handel ohne Zölle. Doch der US-Präsident greift zum Handels-Instrument der schlechtest entwickelten Länder.

Die Frage des „Freihandels“ hat Marx angesprochen, als er noch dabei war, sich in die Ökonomie einzuarbeiten. Seine Stellungnahme ist von einem gewissen Interesse: „Wenn wir die Handelsfreiheit kritisieren, [haben] wir [nicht] die Absicht, das Schutzzollsystem zu verteidigen. … Im Allgemeinen ist heute das Schutzzollsystem konservativ … Das System der Handelsfreiheit beschleunigt die soziale Revolution. Und nur in diesem revolutionären Sinne stimme ich für den Freihandel“ (MEW 4 457 f.).Bleibt hinzuzufügen: Marx hatte eine Abneigung gegen List. Dieser war ein theorieloser Empiriker. Marx hingegen schwor auf den oft sehr abstrakten Theoretiker Riccardo … Die DDR stand dem durchaus entspannter gegenüber und schätzte List durchaus.

Die US-Handels- und Dienstleistungs-Bilanz als Zerrspiegel einer umfassenderen Struktur

Es führt kein Weg an den Fakten vorbei. Die US-Handels-Bilanz ist schwerst defizitär, wird dies immer stärker (siehe Graphik). Die Dienstleistungs-Bilanz gleicht dies keineswegs aus. Es bleibt insgesamt ein Defizit. Hat man die Kategorien der Ökonomie und der VGR gelernt, bleibt nur der Schluss: Es muss in dieser Buchhaltung einen Gegenposten geben. Das sind massive Kapital-Zuflüsse in die USA. Und hier beginnt eine ganze Reihe von Problemen.

Warum sollen Kapitalisten aus aller Welt in eine schwache Wirtschaft investieren? Warum bleibt der US-$ im Vergleich mit €, dem Ren-min-bao und dem Yen, etc., vergleichsweise stark? Er müsste ja massiv fallen. Warum gibt es immer noch hohe Kapitalflüsse in die USA?

Immer wieder heißt es: Ja, die Warenbilanz ist negativ. Aber die Dienstleistungen rentieren sich für die USA. Wirklich? Nach den US-Daten sieht dies 2024 z. B. so aus: Gegen die BRD macht der US-Saldo der Dienstleistungen -4,4 Mrd. $ aus, gegenüber Italien -3,7 Mrd. Im selben Jahr steht der Gesamtsaldo für Advanced Technology – dort sind angeblich die USA stark – auf -299 Mrd. $ gegen die USA. Es ist richtig: Gegenüber den meisten Ländern, insbesondere den schlecht entwickelten, ist dieser Saldo positiv für die USA. Auch in Europa sind die zitierten Zahlen nicht die ganze Wirklichkeit: Irland stellt sich bekanntlich als ein Einfallstor für US-Steuerkünstler in die EU zur Verfügung. Dort ist der US-Saldo stark positiv. Es bleibt das Faktum: Die Dienstleistungen machen die US-Bilanz keineswegs positiv. Weiters müsste man über den Charakter dieser Dienste sprechen: die Spekulation, die darinnen enthalten sind.

Der „starke“ Dollar und seine Tücken: Weltreserve-Währung gegen die Probleme der US-Konzerne

Wenn es nach den Traumbüchern der Ökonomie ginge, müsste der US-$ gegen die Währungen seiner Haupthandelsländer stark fallen. Aber das geschieht nicht. Trump hat eine Politik angekündigt, die genau das bewirken soll. Er will die eigene Währung herunter reden. Und hier wird er auch in die eigenen Widersprüche verwickelt. Denn es gibt mehrere Gründe, warum der Dollar bisher nicht viel stärker an Wert verloren hat. Alle müssten in extenso besprochen werden – wozu uns hier der Platz und teils auch die Daten fehlen.

1 Der Dollar fungiert, mit vollem Willen der US-Behörden, als „Reservewährung“. Allein in den Zentralbanken der Welt werden (laut IMF) 6 ½ Billionen US-$ als Währungsreserven gehortet. Das sind rund 60 % aller Reserven. Zum Vergleich: Der € macht nicht einmal ein Drittel dieser Summen (und Anteile) als Reserve aus. Damit könnten die USA ihren gesamten Import des Jahres 2023 fast zweimal bezahlen. Ihr Defizit in der Handels- + Dienstleistungs-Bilanz könnten sie damit länger als 8 Jahre lang ausgleichen (und tun dies in einer gewissen Weise auch!).

Alle Versuche anderer Länder oder Gruppen, etwa von Seiten der BRICS, dies zu ändern, andere Medien der Währungsreserve stärker zu benützen, wird von den USA als entschieden feindlicher Akt betrachtet. Denn, machen wir es primitiv: US-Geld wird gehortet. Das ermöglicht es den USA, den Dollar selbst ohne Gegenleistung auszuführen, man könnte, altmodisch gesprochen (denn so funktioniert es natürlich heute nicht mehr) sagen: Sie drucken Geld, führen es aus, und andere Länder und auch Privat-Personen nehmen es entgegen und horten dieses Geld. Sie brauchen also nichts dafür zu produzieren.

2 Das allein schon ermöglicht es den USA, mehr Güter und Dienste einzuführen als sie ausführen. Sie müssen ihrem Geld in den Zentralbanken anderer Länder keine Güter / Dienste entgegen stellen. Aber das ist nicht Alles. Es gibt auch noch in den Brieftaschen und Geldkästen bzw. auf den Fremdwährungs-Konten von Privaten viel US-Geld, das aber in seinem Umfang schwerer abzuschätzen ist. Überdies gibt es noch eine Reihe von allerdings wenig bedeutenden Ländern, welche den Dollar als Währung nutzen, ohne Teil des US-Währungsgebiets zu sein. Schließlich sind andere Wirtschaften mit hoher Inflation inoffiziell „dollarisiert“. Das sind keineswegs nur unbedeutende Kleinterritorien. Gegenwärtig zählen mehrere größere südamerikanische Staaten dazu. Milei in Argentinien will den Prozess, der ohnehin in Gang ist, quasi offiziell machen.

3 Ich habe mehrmals Private erwähnt. Damit kommen wir zu einem wesentlichen Punkt der globalen Politökonomie. Die USA werden, immer noch, von den Begüterten der ganzen Welt als der sicherste Hafen ihres Vermögens betrachtet. Es kommt also nicht darauf an, ob die US-Wirtschaft leistungsfähig ist. Wie wir gesehen haben, ist sie dies nicht. Es ist eine rein politische Frage. Die Reichen und die politischen Korruptionisten aus aller Welt vertrauen darauf: Die USA werden unser Vermögen gegen alle Angriffe der Justiz und alle Revolutionen schützen.

4 Kapitalimporte in die USA zwecks Spekulation heißt ein weiterer sehr wichtiger Mechanismus. Was heißt Spekulation? Spekulanten versuchen, auf Kosten anderer Spekulanten bereits produzierten Mehrwert / Profit an sich zu reißen. Der Kampf um den bereits produzierten Profit findet in einer globalisierten Welt statt. Nationale Grenzen zählen hier nicht. Aber die Spekulanten und vor allem ihre Firmen lagern nicht auf einer Nadelspitze, wie die Engel der Scholastik. Sie haben Adressen und einen Wohnort, und die Spekulations-Unternehmen haben einen (nationalen) Standort. Den sucht man sich klarerweise in einem „freundlichen“ Staat mit politischer und militärischer Macht.

5 Es gibt aber auch reale Direktinvestitionen in die USA. Sie zu steigern, ist Trumps Hauptziel. Sie sollen seinen Unterschicht-Klienten neue Arbeitsplätze sichern. In einem gewissen Ausmaß wird dies auch funktionieren. Es ist eine Beggar my neighbour-Politik: Was die Trumpisten zu gewinnen hoffen, verlieren andere.

Allerdings kann es dabei mittel- und langfristig ein neues Problem geben: Kapitalgeber wollen schließlich Geld, wollen Gewinne sehen. Kommen diese Kapitalgeber, die diesmal nicht reine Spekulanten sind, von Außen, werden also auch Gewinne nach Außen abfließen. Empirisch können wir des besonders gut von der anderen Seite sehen. Wer sind die Rentiers-Länder Europas, jene, wo die Oberschichten die höchsten Einkommen von Außen erhalten? Kurz gesagt: Es sind die BRD und die Schweiz, die Länder mit hohen Außenhandels-Überschüssen. Dazu kommt aus seiner Geschichte heraus noch das UK.

Trumps Antwort: Eine nationale Wirtschafts-Politik?

Neben diesem quasi-nationalen Ziel einer Produktions-Verlagerung in die USA gibt es das erste und hauptsächliche Ziel. Die Profite seiner Freunde sollen steigen. Die Bevölkerung zahlt dafür mit höheren Preisen: So trivial sieht die Entwicklung derzeit aus. Ob die Bevölkerung in ihrer Mehrheit mitmacht? Gegenwärtig macht es den gegenteiligen Eindruck: Es formiert sich Widerstand. Die ersten Nachwahl-Ergebnisse nach dem deutlichen Sieg Trumps und dem knappen der Republikaner im Kongress im November 2024 sind kein gutes Omen für den Trumpismus.

Die USA, so der Eindruck, vollziehen eine Wende vom Imperium zum Nationalstaat. Sagen wir besser: zum nationalstaatlich geprägten Imperium. Sein Hauptinteresse ist die nationale Wirtschaft und nicht mehr der ideologische, politische und militärische Kampf gegen eine Weltordnung nach einem anderen Prinzip. Das wird nicht notwendig friedlicher werden. Der „theatralische Mikromilitarismus“ wird weiter drittrangige Länder wie Afghanistan zerstören oder diese Zerstörung, in Syrien und im Libanon, den Israelis überlassen. Aufbauen kann er nicht.

Doch allein diese Formulierung zeigt, dass hier etwa schief ist. Trump zu unterstellen, er verfolge als Hauptziel die „nationalen Interessen“ der USA (?), wäre ein völlig undialektischer Blick auf dieses komplexe Gefüge von wirtschaftlichen Schwächen (und Stärken), militärischen Drohungen und politischen Widersprüchen. Überdies ist Trump nicht die US-Regierung und schon gar nicht eine fest geschlossene und einheitliche US-Elite. Wir sollten also den Namen Trump vermeiden und von einer diffusen Strömung des Trumpismus sprechen.

Die Antwort der Europäer: Unverständnis infolge ideologischer Befangenheit

„Dealmaker“ ist ein Lieblingswort von Journalisten, wenn sie Trump beschreiben und kritisieren wollen. Damit zeigen sie ein bisschen Verständnis für den Unterschied zwischen den beiden politischen Konzeptionen, der trumpistischen und der EU-europäischen. Aber letztlich verfehlen sie ihn doch. Wir wohnen einem Elitenkonflikt bei.

Zwei Entwürfe des Imperialismus stoßen aufeinander. Die europäische idée fixe ist eine abstrahierte Version eines globalen intellektualistischen Entwurfs. „Europa“ verkörpert alles Gute; alle müssen werden wie wir. Umsetzen will ihn die supranationale Bürokratie. In bisschen mit Spott können wir dies den Imperialismus des Fukuyama nennen, der Hegel gelesen hat. Der Weltgeist heißt heute Liberale Demokratie und wohnt in Paris, Brüssel aber auch in Washington. Denn der Grundgedanke ist den USA sehr vertraut. Dieser Weltgeist soll nun auch nach Moskau, Peking und Delhi, nach Tiflis, etc. wanden. Dort demonstrieren schon neue Jünger für seine EU-Version. Aber allein sind sie zu schwach. Also will die EU das US-Militär zu ihrer Unterstützung einsetzen. Der Witz ist: Die supranationale Bürokratie selbst ist zu schwach, um dieses erhabene Schauspiel in Szene zu setzen. Umso wütender sind alle auf die USA. Die hat bisher mitgespielt. Plötzlich will sie nicht mehr. In wenig verschleierter Weise will sie, dass die Europäer mehr zahlen, und sie will auf ziemlich ungeeignete Weise mit Schutzzöllen ihre Wirtschaft beleben.

Aber die Situation ist noch grotesker. Die Europäer werfen den USA vor allem Eines vor: Das die „einzige Supermacht“ (?) nicht mehr „führt“. Sie betteln regelrecht um Unterwerfung. Aber die USA sind im Begriff, „aus einer semi-imperialen Situation in eine pseudo-imperiale Situation abzusteigen“ – so prognostiziert es, um einige Jahrzehnte zu früh, Todd (2002, 151). Gerade die deutsche politische Klasse legt eine sklavische Unterwürfigkeit an den Tag. Die Osteuropäer machen in ähnlicher Weise einen Kotau vor den Deutschen… Biden, siehe Northstream II, hat dies akzeptiert und den Deutschen seinen Fuß auf den Nacken gesetzt hat. Trump weigert sich nun erstaunlicher Weise, dies fortzusetzen. Man muss ergänzen: Die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen wollten natürlich für ihre Devotheit und für ihr Geld etwas: Die USA soll weiter ihre Söldnermacht bleiben.

So unverständlich ist dies nicht. Brzezinski, der Sicherheitsberater Clintons, hat vor 30 Jahren eine Strategie und eine Ideologie entwickelt, wie sie erst Hillary Clinton / Obama ab 2008 und schließlich Biden ab 2020 verfolgt haben. Die USA soll Hypermacht bleiben. Dazu muss man Russland isolieren, welches einzig der USA als Atommacht Paroli bieten kann. Russland wollte sich nur zu gerne dem Westen anschließen. Es hat einige Zeit gebraucht, um zu realisieren: Die UA wollen dies nicht. Aber eines haben H. Clinton, Obama und Biden übersehen: Die USA ist global im Abstieg. Die Trump-Leute haben dies auf ihre Weise begriffen. Aber sie sehen auch: Westeuropa ist noch stärker im Abstieg. Sollen wir denen helfen?

Die trumpistische USA hat inzwischen andere Probleme. Sie hat daher Anderes vor. „Make America great again!“ America, nicht den Kollektiven Westen. Ein Teil der Kräfte dort hat gemerkt: Unsere (relativ!) abnehmenden Kräfte reichen nicht mehr für ein globales Welt-Imperium. Also zieht man sich besser auf die nationale Existenz zurück. Die ist auch imperial und imperialistisch – aber eher in der Art, wie es die Briten 1880 waren. Sie ist wieder ein nationales Imperium, nicht mehr die USA 1955, sondern eher wie 1935, oder, ich wiederhole, wie das British Empire um 1870.

Die Europäer und die EU haben ihre eigene Art der Monroe-Doktrin entwickelt: Sie umfasst den Balkan, Osteuropa, mittlerweile auch Länder wie Georgien. Sie macht also eine Außenpolitik, wie sie sie Russland vorwirft: Das Nahe Ausland der EU reicht inzwischen bis Zentralasien.

Wir dürfen uns nicht einlullen lassen von den Phrasen aller mainstream-Ökonome. Es geht in dieser Zoll-Politik weder in der Trump-Gruppe noch in der hysterischen Reaktion aus Westeuropa um die Wohlfahrt der Bevölkerung. Es geht hier wie dort um den Schutz der Interessen der Eliten und ihrer Sprecher, in den USA in der Neurechten und in Europa unter den „Links“-liberalen.

Das Ergebnis: Regionalisierung der Imperialismen und neue Konflikte

Ökonomisch und politisch haben sich die Kräfteverhältnisse seit 1990 wieder gewandelt. Der kurzfristig unbestrittene US-Unilateralismus kann nur mehr beschränkt durchgesetzt werden. Den Panama-Kanal können sie sich wieder holen, jedenfalls ökonomisch und politisch, Grönland vielleicht auch. Um Indien müssen sie bereits werben, und es ist nicht so sicher, wie sich diese Macht entscheidet.

Die supranationale EU-Bürokratie und viele ihrer Komponenten hingegen merken in ihrer Verblendung noch nichts von dieser Kräfte-Verschiebung. In der BRD ist es besonders interessant, speziell für uns in Österreich, wo sich die politische Klasse auf wirklich osteuropäische Weise abhängig vom Großen Bruder BRD macht. Neu ist das nicht. Von Faymann hat es geheißen: Er geht in eine Sitzung der EU ohne Meinung und kommt mit der Meinung von Angela Merkel wieder heraus. Doch inzwischen hat sich die Situation verschärft.

Die österreichische Regierung verhält sich spätestens seit dem Corona-Wahnsinn wirklich wie ein prussifiziertes deutsches Bundesland. In der BRD selbst hat sich in den letzten Jahrzehnten die Abhängigkeit von ihrem Großen Bruder jenseits des Atlantik nochmals verschärft. Es ist kein Zufall und kann einiges erhellen: Blackrock ist heute der größte Anteilshalter am deutschen Kapital. Wir müssen also inzwischen dort vom atlantischen Kapital anstelle vom deutschen Kapital sprechen. Merz steht als Symbol dafür, welche Kräfte inzwischen bestimmen.

Umso interessanter ist die deutsche Rebellion gegen die Trump-Partie. Sie ist übrigens keineswegs durchgehend. Die Springer-Presse hat ihre Mühen damit. Einerseits sieht sie voll Wohlgefallen auf Vance und seine Aussagen zur deutschen Innenpolitik. Andererseits knirscht sie mit den Zähnen, weil die US-Regierung nunmehr den Selensky-Haufen nicht mehr vorbehaltslos bezahlt.

Der ist inzwischen zum Angelpunkt und Heros des neuen, des bürokratischen EU-Imperialismus geworden. Auf ihre Weise haben Baerbock und Kameradinnen recht. Wenn „Putin“ gewinnt, hat die EU verloren. Das gilt es daher zu verhindern. Dafür nehmen sie selbst einen neuen Weltkrieg in Kauf. Berlin und Brüssel wollen ihn wirklich. Aber ohne die USA können sie ihn nicht führen. Das ist ihr Problem und unsere Chance. Die Panik um die Schutz-Zölle des Donald Trump ist nur der Ausdruck, dass es ihnen aufdämmert: Die USA wollen den Weltkrieg nicht, jedenfalls noch nicht.

Doyle, Michael W. (1986), Liberalism and World Politics. In: Am. Pol. Science Review 1980, 1151 – 1169.

Gibbs, David N. (2024), Revolt of the Rich. How the Politics of the 1970s Widened America’s Class Divide. New York: Columbia Univ. Press.

Gilpin, Robert (2001), Global Political Economy. Understanding the International Economic Order. Princeton: Univ. Press.

List, Friedrich (1982 [1841]), Das nationale System der politischen Ökonomie. Berlin: Akademie Verlag.

Lucas, Jr., Robert E. (1990), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? In: AER 80, 92 ˗ 96.

Marx, Karl ([1848]), Rede über die Frage des Freihandels. In: MEW 4, 444 – 458.

Todd, Emmanuel (2002), Après l’empire. Essais sur la décomposition du système américain. Paris : Gallimard.